Maria Abranches

Vit et travaille au Portugal

www

MARIA

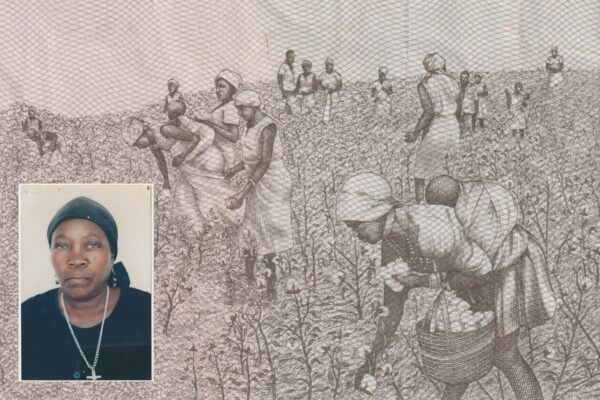

MARIA, c’est l’histoire banale d’un nombre de femmes incalculable qui ont silencieusement contribué à construire, dessiner et entretenir le monde.

Ana Maria est née à Utima, un mot Kimbundu qui signifie « cœur », et qui décrit bien la femme qu’elle allait devenir : un modèle de force et d’amour, travaillant et prenant soin des maisons de nombreuses familles pendant plus de quatre décennies.

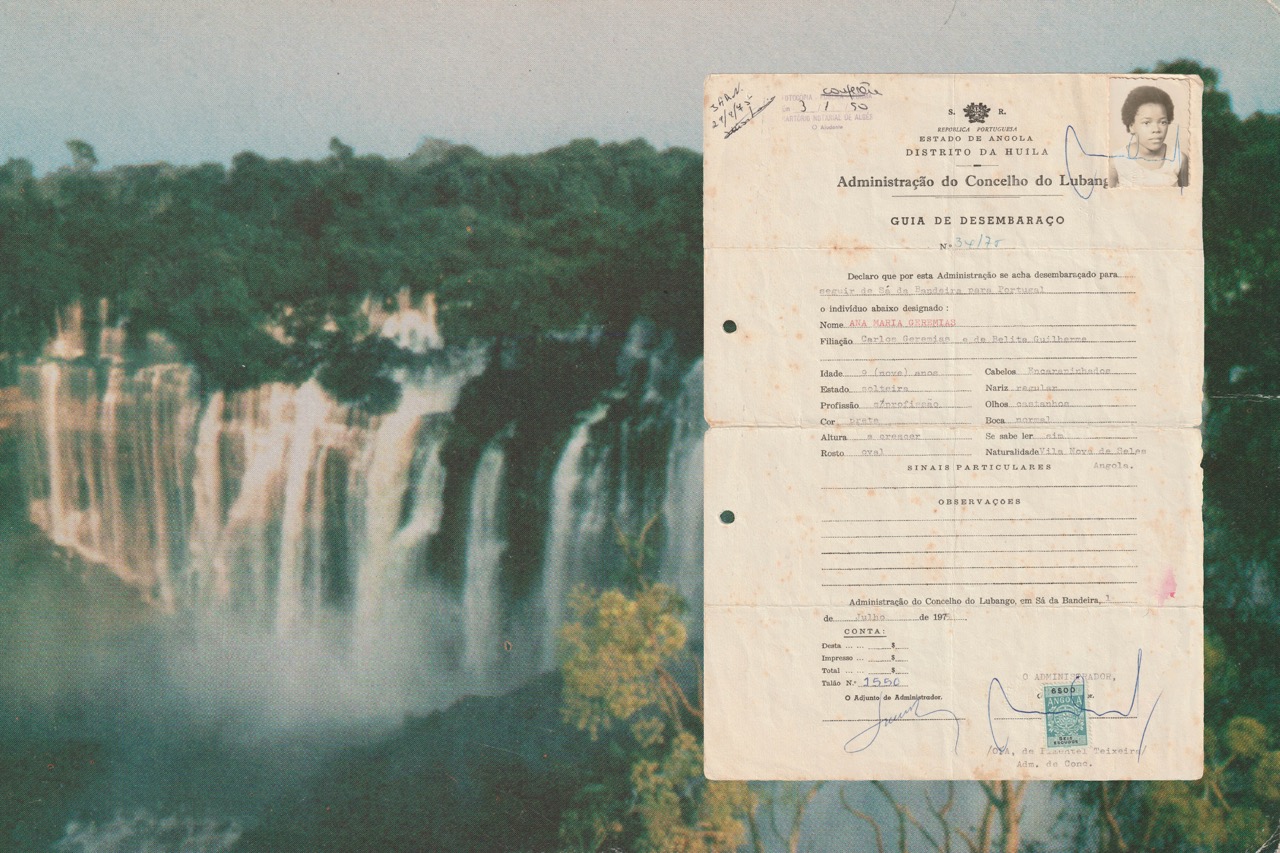

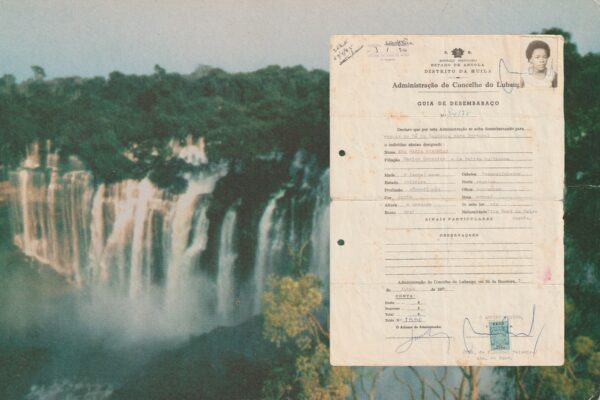

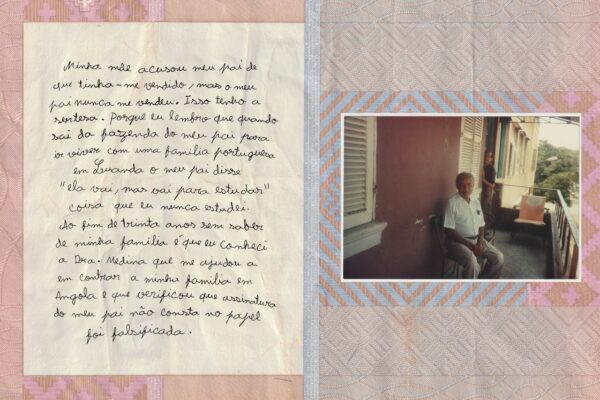

A l’âge de 9 ans, la promesse de pouvoir étudier lui fit quitter l’Angola – son pays natal – sa famille et ses amis. Cette promesse ne se réalisera pas. Elle fut amenée à Coimbra par une famille portugaise qui, comme elle le découvrira plus tard, avait falsifié la signature de son père pour autoriser son départ. Nous savons maintenant qu’Ana Maria fut victime d’un trafic.

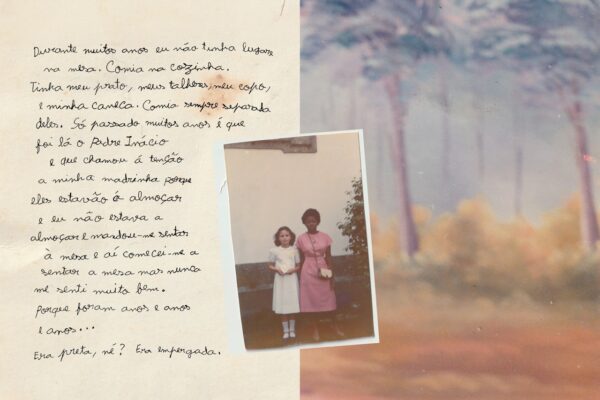

A peine arrivée au Portugal, on lui donna un nouveau nom, Ana Maria, une nouvelle année de naissance, 1965. A l’âge de 24 ans, elle déménagea dans un bidonville à l’extérieur de Lisbonne puis à Rio de Mouro, d’où elle se rendait quotidiennement au centre-ville où elle travaillait sans relâche. Elle apprit à lire et écrire aux côtés des enfants qu’elle gardait mais, comme elle le dit elle-même, elle passa sa vie à nettoyer.

Pour l’historienne et activiste Françoise Vergès, tout commence par cette question : « Qui nettoie le monde ? » et « Pourquoi ce travail a-t-il un profil racial et genré ? » Ces deux questions ont servi d’inspiration à cette série qui plonge dans l’histoire si peu connue de ces vies et du travail de ces femmes racialisées au Portugal, où la structure sociale est encore et toujours fortement marquée par son passé colonialiste.

MARIA cherche aussi à faire réfléchir sur la position privilégiée des classes moyennes, dans les maisons desquelles des femmes comme Ana Maria nettoient, cuisinent et prennent soin des enfants des autres.

Ce travail prend la forme d’un journal pour recouvrer et restituer les souvenirs de son histoire qui ont été effacés, en utilisant la photographie et les collages de documents et d’images provenant de ses archives pour clamer son droit à la mémoire et à la civilité.