Lua Ribeira

Vit et travaille aux Royaume-Uni

www.luaribeira.com

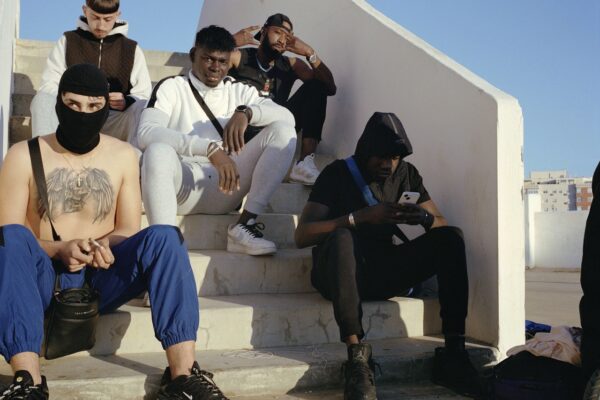

Agony in the Garden

« Reflet des extrêmes de l’hédonisme et du nihilisme qui s’incarnent dans la culture jeune contemporaine, Agony in the Garden est une plongée parmi les jeunes gens qui composent cette vague culturelle globale et diverse en même temps qu’un révélateur unique à un niveau local. »

Extrait du catalogue de l’exposition de l’ICP « Close Enough. New Perspectives form 13 Women Photographers de Magnum.

Depuis 2021, dans le contexte de la pandémie, j’ai collaboré avec des jeunes du centre et du sud de l’Espagne. Le but de cette série était d’observer ces mouvements de la jeunesse contemporaine, de révéler le potentiel émancipateur des expressions mainstream actuelles et leurs liens avec un marché du travail précarisé, une violence institutionnalisée, une crise migratoire, économique et environnementale.

Chaque fois, mon travail débute par quelque chose dont je suis proche. J’écoute du Trap, du Drill et d’autres genres musicaux actuels et j’observe comment ces mouvements culturels s’articulent avec la précarité d’une vie rythmée par les crises conjuguée à l’euphorie de pouvoir tout faire comme on l’entend tout en le partageant immédiatement, sans avoir à subir la censure d’une plateforme intermédiaire ou de corporations globales. Il y a une raison à ce que l’ADN de cette expression frénétique et crue, caractérisée par l’opposition hédonisme vs nihilisme, dépression vs joie, par la glorification de la richesse et la banalisation de la violence, résonne à une échelle mondiale.

En tant que créatrice d’images, je suis inspirée par cette scène et cette esthétique qui proviennent de quelque chose d’honnête et qui sont une réponse à ce qui se passait vraiment. Et de penser à toute l’énergie qu’elles libèrent et à une telle échelle. En me lançant dans une recherche visuelle et une performance collaborative qui fait partie intégrante de mon travail, je me concentre sur une série de gestes et de paysages pour évoquer une atmosphère particulière produite par les relations dans lesquelles je pénètre grâce aux gens que je photographie.

Des mouvements de ce genre auraient été historiquement catégorisés par les médias, le photojournalisme et le documentaire traditionnel comme de la sous-culture, il est donc d’autant plus important pour moi de résister à ces conventions. J’assume pleinement le fait que mon travail provienne d’un besoin primitif d’amour et de connexion et j’essaie de transcender l’anecdotique ou le simple témoignage.

La photographie et la société peuvent être tous deux profondément contradictoires, simultanément érotiques et violents, subtiles et doux. Je crois qu’il est important de faire des images qui ont des contradictions inhérentes et sont ouvertes à l’interprétation et créer ainsi un espace où l’on peut se voir.